“Per quanto voi vi crediate assolti

siete per sempre coinvolti “

Fabrizio de André

Mi aggancio alla citazione finale di De André nello scritto di Manuela per proporre una riflessione ulteriore sul film “L’insulto” di Ziad Doueiri.

Riparto dalle parole finali del giudice del film che prima di emettere la sentenza assolutoria dice:”Qui ci sono due persone che sostengono di essere vittime e ci chiedono di decidere chi ha più torto”.

In questa premessa ci sono a mio avviso due concetti utili per nutrire la riflessione sulla banalità e complessità del male.

Concetto numero uno: “ La dialettica dei pugni”. Ovvero stabilire chi ha più torto ha senso solo se si suppone che esista una sola ragione.

Nel film vengono presentate ragioni opposte, entrambe valide, che determinano un conflitto insanabile finché le posizioni restano orientate l’una contro l’altra.

Nel caso del film le posizioni conflittuali vengono sintetizzate dai due avvocati difensori e sono le seguenti:

- Anche se Yasser fosse l’uomo più oppresso de mondo, nessuno gli dà il diritto di farsi giustizia da solo.

- Yasser Salem reagisce a parole che hanno offeso la sua identità e quella del suo popolo. Quando si oltrepassa il limite, ci si deve aspettare una reazione. È normale, inevitabile, umano.

Gli avvocati argomentano dialetticamente a favore dell’una e dell’altra tesi: ciascuno segue una traiettoria riconoscibile, sensata, condivisibile a seconda dell’orientamento personale di chi ascolta. Tuttavia ciascuna posizione corre parallela all’altra: è impossibile che si incontrino e si accordino.

La prima affermazione sta alla base dello Stato di diritto.

La seconda ha a che fare con il conflitto tragico da Antigone in poi: ovvero la legge naturale che esiste ed ha valore anche quando entra in conflitto con la legge stabilita.

Mi vengono in mente le parole di papa Francesco che fecero grande scalpore nel mondo cattolico all’indomani dell’attentato a Charlie Hebdo in Francia: “Abbiamo l’obbligo di parlare apertamente. Avere questa libertà, ma senza offendere. È vero che non si può reagire violentemente, ma se il dottor Gasbarri, che è un amico, dice una parolaccia contro la mia mamma, lo aspetta un pugno”.

Nel film è proprio un pugno ad aprire il conflitto e poi è un altro pugno a fargli cambiare rotta.

Il conflitto che per buona parte del film sembra essere insanabile comincia a cambiare direzione quando, dopo una buona dose di dolore e fatica, ciascuna delle parti in causa, Toni e Yasser, riconosce nella propria storia la presenza dei torti subiti dall’altro: solo quando ciò avviene diventa possibile chiedere scusa.

Yasser non era disposto a chiedere scusa a un arrogante che credeva di avere il diritto di insultare lui e il suo popolo: inizia a cambiare idea quando scopre che Toni gli assomiglia. Da parte sua Toni inizia a mostrare che la sua ferita ha qualcosa in comune con quella di Yasser quando decide di aiutarlo a far ripartire la macchina.

Ma non basta questo, Yasser non vuole essere perdonato o compatito.

Prima di chiedere scusa Yasser ha bisogno di sentire la reciprocità: ha bisogno di sapere che Toni è consapevole di non essere né meglio né peggio di lui ma pari, almeno nella sofferenza. Per questa ragione va per la seconda volta alla sua officina, lo provoca e si fa sferrare un pugno. Solo in quel momento, in cui è innegabile il torto di entrambi Yasser chiede scusa.

Personalmente questa scena del film mi ha colpita molto: i due protagonisti si riconoscono nelle spinte problematiche che li hanno reciprocamente portati a sferrare il pugno l’uno contro l’altro è non nelle loro legittime ragioni.

Per quanto prima si sentissero assolti ciascuno dalla propria ragione è a suon di pugni che scoprono di essere coinvolti in un torto comune che provoca dolore.

Concetto numero due: sentirsi vittime

Frequentando il Gruppo della Trasgressione credo di avere imparato che nella mente di chi commette un reato c’è quasi sempre, in qualche forma più o meno chiara, consapevole e sensata, la sensazione di essere vittima di qualcosa o qualcuno.

Questa sensazione di mancanza e/o di sopruso subito e non riconosciuto è una “fame” che autorizza la sedicente vittima a trasformarsi in carnefice che fa altre vittime, le vittime dei reati appunto.

Ma, a reato avvenuto questa “fame” del carnefice/vittima viene disconosciuta da tutti: dal giudice che non è chiamato a giudicarla, dalla vittima che fa i conti solo con il proprio dolore e dal reo stesso che spesso ha bisogno di convincersi di aver agito come ha reagito perché voleva farlo e non perché spinto da una “fame” sulla quale non ha nessun controllo.

Finché il reo non trova le condizioni per fare spazio all’ascolto della propria “fame”, riconoscerla e darle in pasto vissuti differenti, difficilmente riconoscerà la sua e le altre vittime e si muoverà nella direzione del reinserimento nella società.

Mentre il giudice in tribunale può, anzi deve, sulla base della legge decidere chi ha più torto tra le vittime più o meno manifeste, il Gruppo della Trasgressione cerca, in accordo con il dettato costituzionale, di promuovere il riconoscimento di tutte le ferite per permettere di ricucire “lo strappo” avvenuto nel tessuto sociale.

In questo senso, come diceva giustamente Manuela “per quanto noi ci sentiamo assolti siamo per sempre coinvolti”.

Infine, come sintesi dei due concetti di cui sopra, mi viene in mente l’intervento di Paolo in risposta alla domanda di Roberto che si chiedeva come facessero le persone che gli dimostrano stima e simpatia a fare i conti con il terribile passato che lui oggi disapprova ma comunque non rinnega.

Paolo gli ha risposto raccontando di quella volta in cui è arrivato sul punto di uccidere un uomo. Poi ha detto che, per certi versi, il dolore per la consapevolezza che avrebbe potuto uccidere è più pesante del dolore che ha subito per la morte violenta della sorella Emanuela.

È come se Paolo avesse voluto dire a Roberto che oggi loro due possono avere a che fare l’uno con l’altro in modo autentico, non perché Paolo sia disposto a sorvolare sul passato di Roberto o faccia uno sforzo magnanimo nei suoi confronti. Tutt’altro, Paolo può accettare di fare strada con Roberto perché non lascia che il dolore per la perdita di Emanuela gli impedisca di riconoscere le parti più problematiche del proprio sentire. Sono queste infatti che gli permettono di riconoscere Roberto, tutto Roberto, comprese la sua storia passata e la fatica della sua evoluzione.

Sofia Lorefice

Se all’inizio del film si tratta di un banale incidente, che tutto sommato lascia loro la libertà di scegliere quale direzione prendere, alla fine diventa una questione di stato talmente grande che sfugge dalle mani dei protagonisti, i quali non possono nemmeno più scegliere di tirarsi indietro.

Se all’inizio del film si tratta di un banale incidente, che tutto sommato lascia loro la libertà di scegliere quale direzione prendere, alla fine diventa una questione di stato talmente grande che sfugge dalle mani dei protagonisti, i quali non possono nemmeno più scegliere di tirarsi indietro.

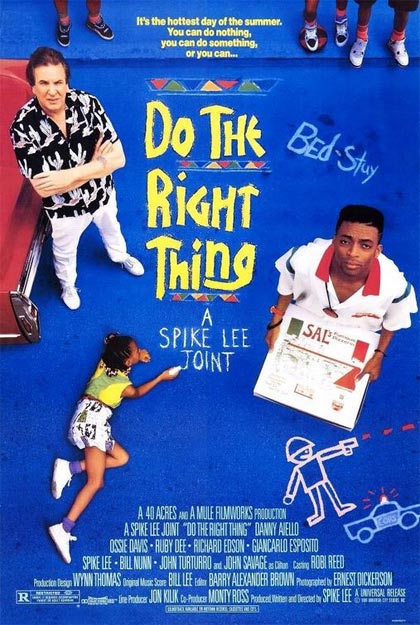

Elephant e Bowling for Columbine, trattano entrambi della strage compiuta il 20 aprile 1999 da due studenti nel liceo di Columbine negli Usa dove la morte per strage di 12 studenti, un insegnante e 24 feriti, si tinge di banale quotidianità.

Elephant e Bowling for Columbine, trattano entrambi della strage compiuta il 20 aprile 1999 da due studenti nel liceo di Columbine negli Usa dove la morte per strage di 12 studenti, un insegnante e 24 feriti, si tinge di banale quotidianità. Questo infatti sembra essere il terreno su cui esplode la violenza del male. La banalità del quotidiano come perdita di significato di ogni cosa. E dove il significato si perde, non c’è sentire. Se l’identità è avere la certezza di sentire di esistere come soggetto che afferma se stesso nel mondo, in un contesto ambientale in cui ogni cosa del mondo appare come indifferentemente fruibile sugli scaffali del supermercato della vita, in cui tutto è appiattito nella vacuità valoriale di ciò che è stato ridotto a nient’altro che prodotto da consumare, la domanda identitaria di questi adolescenti dove mai potrà trovare risposta?

Questo infatti sembra essere il terreno su cui esplode la violenza del male. La banalità del quotidiano come perdita di significato di ogni cosa. E dove il significato si perde, non c’è sentire. Se l’identità è avere la certezza di sentire di esistere come soggetto che afferma se stesso nel mondo, in un contesto ambientale in cui ogni cosa del mondo appare come indifferentemente fruibile sugli scaffali del supermercato della vita, in cui tutto è appiattito nella vacuità valoriale di ciò che è stato ridotto a nient’altro che prodotto da consumare, la domanda identitaria di questi adolescenti dove mai potrà trovare risposta?